ケルペン醸造所の見学の風景を日記形式でお伝えいたします。上記写真は左がケルペン醸造所(兼自宅)、右がケルペン夫婦と私(真ん中)です。他にお子さんが2人(男の子と女の子)も一緒にいましたよ。

到着した早々、醸造設備やセラーに案内してもらいました。左写真は年季の入った木の樽です。え〜ちょっと記憶に乏しいのですが…(何せ去年の事なんで…)、自分のレポートによると、1000Lの木の樽の醗酵層を使用…とありますので、この左の写真←はオリ引きした後のワインを一定期間寝かせる物になると思います。 到着した早々、醸造設備やセラーに案内してもらいました。左写真は年季の入った木の樽です。え〜ちょっと記憶に乏しいのですが…(何せ去年の事なんで…)、自分のレポートによると、1000Lの木の樽の醗酵層を使用…とありますので、この左の写真←はオリ引きした後のワインを一定期間寝かせる物になると思います。

右の写真は→オリ引きに使うグラスファイバーのタンクになります。 右の写真は→オリ引きに使うグラスファイバーのタンクになります。

1000Lの木の樽の写真は写りが悪いので暗くて見えませんので、ここでは掲載しませんが、これらは殆ど隣り合わせの同じエリアにあります。それほど小さい規模と言う事なんですが…。

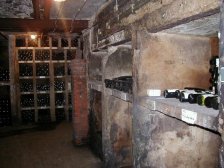

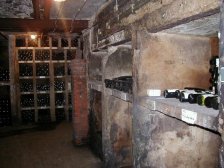

←左写真。その後、セラーに案内されました。これもその醸造設備から繋がっており、ここまでの所要時間は説明もあわせ5〜6分でしょうか…(汗)。セラーは6万本のワインを管理できるそうです。ちなみに1970年からのヴィンテージはすべて保管してあるとの事です。また、古いヴィンテージ、特に第2次世界大戦以前の物は、戦争終結後、殆ど連合軍の在来の方々に飲み尽くされ、残ってはいないようです。これは何処のドイツの蔵元も同じようですが…。 ←左写真。その後、セラーに案内されました。これもその醸造設備から繋がっており、ここまでの所要時間は説明もあわせ5〜6分でしょうか…(汗)。セラーは6万本のワインを管理できるそうです。ちなみに1970年からのヴィンテージはすべて保管してあるとの事です。また、古いヴィンテージ、特に第2次世界大戦以前の物は、戦争終結後、殆ど連合軍の在来の方々に飲み尽くされ、残ってはいないようです。これは何処のドイツの蔵元も同じようですが…。

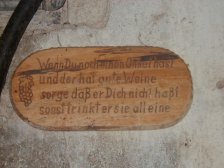

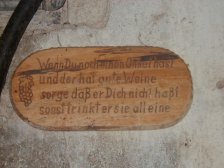

→右の写真の木の看板は、セラーの中に掛かっており、『もしあなたが古いワインを持っているおじさんを大切にしないと、そのワインはおじさんにすべて飲まれてしまうよ…』などという意味があるようで、古いワインともども、おじさんを大切にしましょうという意味が込められておるようです(私の乱雑なレポートを見たところ…ですが)。 →右の写真の木の看板は、セラーの中に掛かっており、『もしあなたが古いワインを持っているおじさんを大切にしないと、そのワインはおじさんにすべて飲まれてしまうよ…』などという意味があるようで、古いワインともども、おじさんを大切にしましょうという意味が込められておるようです(私の乱雑なレポートを見たところ…ですが)。

え〜ちなみにここまでで、醸造設備の見学は終わりです。私は…この後、何処を案内してくれるのかなぁ〜なんて思っていたら、地上へ出てしまって…これで終わりですか?と聞いたら…そうです…との事。所要時間は醸造所に到着してから、10分か15分程度と言うところでしょうか。

その後、ケルペンさんのご自宅の一室(ケルペンファンが1年に1度集まると伺ったので、そういった大人数のお客を招く部屋だと思われます)へ案内され、テイスティング。全部で12本ほど頂きました。やはり印象は、どれもコクがあり濃厚、葡萄本来のフルーティさもありますが、木の樽での醗酵による複雑味や厚みを感じました。 その後、ケルペンさんのご自宅の一室(ケルペンファンが1年に1度集まると伺ったので、そういった大人数のお客を招く部屋だと思われます)へ案内され、テイスティング。全部で12本ほど頂きました。やはり印象は、どれもコクがあり濃厚、葡萄本来のフルーティさもありますが、木の樽での醗酵による複雑味や厚みを感じました。

そんなテイスティングを交えつつ、ケルペン氏のワイン講座(謎)や雑談などをしていったわけです。 そんなテイスティングを交えつつ、ケルペン氏のワイン講座(謎)や雑談などをしていったわけです。

ちなみに、ケルペン氏の醸造哲学は…『すべてを木の樽で醗酵すると言う、代々伝わる昔ながらの造り方をこれからも変えない』や『木の樽を使用するものの、木の樽のニュアンスは入れず、あくまで葡萄本来の果実のフルーティさなどを重視』などです。ボトリングは収穫年の翌年の3月から4月頃に行われ、ここら辺は地酒と似てますね。

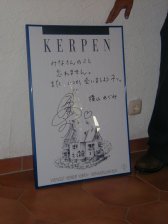

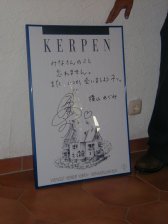

左の写真のボードには、以前(1995年頃かな?)日本のテレビ番組の『うるるん…なんとか…』言う番組で、『横山めぐみ』さんがこの蔵へワイン醸造の体験へ訪れた際に残していったサインなどが書かれています。ケルペンさん曰く、『このときは、突然ワイン商社から連絡をもらい、【今から日本人がそっちに行くから、よろしく】と言われ…!?自体が把握できず、なになになに?』と言う感じだったそうです。ワイン造りのお手伝いは、ちゃんとしてくれたと言うお話です。で、帰り際にこのボードにサインして行ったそうで、『なんて書いてあるんですか?』と通訳の方に聞いてましたね。 左の写真のボードには、以前(1995年頃かな?)日本のテレビ番組の『うるるん…なんとか…』言う番組で、『横山めぐみ』さんがこの蔵へワイン醸造の体験へ訪れた際に残していったサインなどが書かれています。ケルペンさん曰く、『このときは、突然ワイン商社から連絡をもらい、【今から日本人がそっちに行くから、よろしく】と言われ…!?自体が把握できず、なになになに?』と言う感じだったそうです。ワイン造りのお手伝いは、ちゃんとしてくれたと言うお話です。で、帰り際にこのボードにサインして行ったそうで、『なんて書いてあるんですか?』と通訳の方に聞いてましたね。

まぁまとめとして…とにかく、ケルペンさんの人柄はワイン造りの話になると熱くなるところがあって当然ですが、それよりもアットホームな暖かさを感じました。特に日本人が大勢ドカドカと来たのにもかかわらず(もちろん関係の深いドイツ・モーゼルの業者が間に入ってですが…)、家族全員で迎えてくれたりした事にも好感が持てました。

しかしながら…本音を言うと私がこの蔵を『凄いなぁ〜』と思ったところは…結局昔ながらの伝統的な製法(古い設備のままの手造り)を続けて行くと言うのは、現在の経済環境にマッチしておらず、事業として維持してゆくのは大変で…つまり理想(職人のこだわり)と現実(実際の事業運営)にミスマッチが起こります。こういったケースは大体破綻します。

日本の小さな酒蔵(日本酒や焼酎の蔵元)も日々こういったミスマッチに苦悩している事でしょう。そういった中で、代々ケルペン家のこだわりを守りつつ、ここまでの世界的な(ドイツ国内よりも特に国外で支持されています)名声を手に入れる(或いは維持する)経緯には、相当な苦労があったと思います。

これは、ケルペン氏の人としての心の大きさ(実際、背もかなり高いです。2Mくらいあります)と、恐ろしいほどのマイペース振り…言い換えれば、周りの流れに流されない強い意志とでも言いましょうか…そのような物があったのかなぁ〜と勝手に思った次第です。

もう少し付け加えると…事業を大きくしない…という考えと、設備が小規模すぎて設備投資のしようもない…とも言えます。逆に手間は掛かりますが昔からのやり方(すべてが手作業)を続けた方が、結果的には効率が良いのかもしれませんが…。

そんな、暖かみの感じる、古きよき時代のドイツワインはいかがでしょうか?当店ケルペンさんのラインナップのページはこちらになります。モーゼルのブドウ栽培についてのウンチクがこちらにも少し記載してありますので合わせてどうぞ。 |

到着した早々、醸造設備やセラーに案内してもらいました。左写真は年季の入った木の樽です。え〜ちょっと記憶に乏しいのですが…(何せ去年の事なんで…)、自分のレポートによると、1000Lの木の樽の醗酵層を使用…とありますので、この左の写真←はオリ引きした後のワインを一定期間寝かせる物になると思います。

到着した早々、醸造設備やセラーに案内してもらいました。左写真は年季の入った木の樽です。え〜ちょっと記憶に乏しいのですが…(何せ去年の事なんで…)、自分のレポートによると、1000Lの木の樽の醗酵層を使用…とありますので、この左の写真←はオリ引きした後のワインを一定期間寝かせる物になると思います。 右の写真は→オリ引きに使うグラスファイバーのタンクになります。

右の写真は→オリ引きに使うグラスファイバーのタンクになります。 ←左写真。その後、セラーに案内されました。これもその醸造設備から繋がっており、ここまでの所要時間は説明もあわせ5〜6分でしょうか…(汗)。セラーは6万本のワインを管理できるそうです。ちなみに1970年からのヴィンテージはすべて保管してあるとの事です。また、古いヴィンテージ、特に第2次世界大戦以前の物は、戦争終結後、殆ど連合軍の在来の方々に飲み尽くされ、残ってはいないようです。これは何処のドイツの蔵元も同じようですが…。

←左写真。その後、セラーに案内されました。これもその醸造設備から繋がっており、ここまでの所要時間は説明もあわせ5〜6分でしょうか…(汗)。セラーは6万本のワインを管理できるそうです。ちなみに1970年からのヴィンテージはすべて保管してあるとの事です。また、古いヴィンテージ、特に第2次世界大戦以前の物は、戦争終結後、殆ど連合軍の在来の方々に飲み尽くされ、残ってはいないようです。これは何処のドイツの蔵元も同じようですが…。 →右の写真の木の看板は、セラーの中に掛かっており、『もしあなたが古いワインを持っているおじさんを大切にしないと、そのワインはおじさんにすべて飲まれてしまうよ…』などという意味があるようで、古いワインともども、おじさんを大切にしましょうという意味が込められておるようです(私の乱雑なレポートを見たところ…ですが)。

→右の写真の木の看板は、セラーの中に掛かっており、『もしあなたが古いワインを持っているおじさんを大切にしないと、そのワインはおじさんにすべて飲まれてしまうよ…』などという意味があるようで、古いワインともども、おじさんを大切にしましょうという意味が込められておるようです(私の乱雑なレポートを見たところ…ですが)。 その後、ケルペンさんのご自宅の一室(ケルペンファンが1年に1度集まると伺ったので、そういった大人数のお客を招く部屋だと思われます)へ案内され、テイスティング。全部で12本ほど頂きました。やはり印象は、どれもコクがあり濃厚、葡萄本来のフルーティさもありますが、木の樽での醗酵による複雑味や厚みを感じました。

その後、ケルペンさんのご自宅の一室(ケルペンファンが1年に1度集まると伺ったので、そういった大人数のお客を招く部屋だと思われます)へ案内され、テイスティング。全部で12本ほど頂きました。やはり印象は、どれもコクがあり濃厚、葡萄本来のフルーティさもありますが、木の樽での醗酵による複雑味や厚みを感じました。 そんなテイスティングを交えつつ、ケルペン氏のワイン講座(謎)や雑談などをしていったわけです。

そんなテイスティングを交えつつ、ケルペン氏のワイン講座(謎)や雑談などをしていったわけです。 左の写真のボードには、以前(1995年頃かな?)日本のテレビ番組の『うるるん…なんとか…』言う番組で、『横山めぐみ』さんがこの蔵へワイン醸造の体験へ訪れた際に残していったサインなどが書かれています。ケルペンさん曰く、『このときは、突然ワイン商社から連絡をもらい、【今から日本人がそっちに行くから、よろしく】と言われ…!?自体が把握できず、なになになに?』と言う感じだったそうです。ワイン造りのお手伝いは、ちゃんとしてくれたと言うお話です。で、帰り際にこのボードにサインして行ったそうで、『なんて書いてあるんですか?』と通訳の方に聞いてましたね。

左の写真のボードには、以前(1995年頃かな?)日本のテレビ番組の『うるるん…なんとか…』言う番組で、『横山めぐみ』さんがこの蔵へワイン醸造の体験へ訪れた際に残していったサインなどが書かれています。ケルペンさん曰く、『このときは、突然ワイン商社から連絡をもらい、【今から日本人がそっちに行くから、よろしく】と言われ…!?自体が把握できず、なになになに?』と言う感じだったそうです。ワイン造りのお手伝いは、ちゃんとしてくれたと言うお話です。で、帰り際にこのボードにサインして行ったそうで、『なんて書いてあるんですか?』と通訳の方に聞いてましたね。